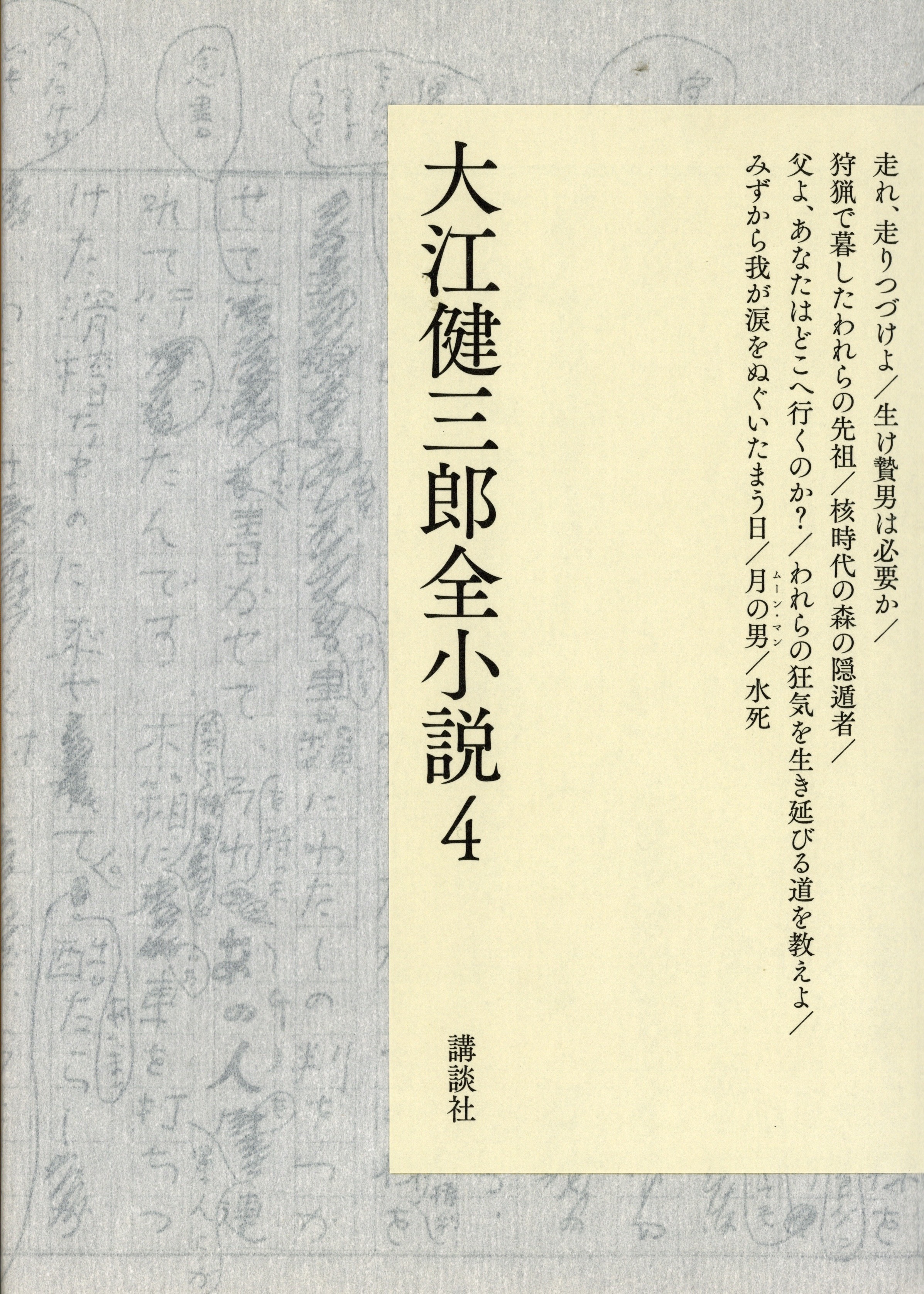

『大江健三郎全小説4』(全 15 巻)

書籍情報

| 書籍ID | b336 |

|---|---|

| 著者名 | 大江健三郎 |

| 出版者 | 講談社 |

| 出版年月日 | 2018(平成30)年12月10日 |

| 頁数、判型 | 総648頁、A5判 |

| 構成 | 本扉、目次pp.1-3、中扉、本文pp.7-595、「復元された父の肖像」(尾崎真理子、初出)pp.596- 614、「『水死』—新しい共同体のために」(朴裕河)pp.615-620、「「王殺し」:絶対天皇制社会の倫理との対決——大江健三郎が『水死』において追求した時代精神の分析」(許金龍) pp.621-635、書誌一覧pp.636-638、編集付記p.640、ブックデザイン・カバー原稿p.641、奥 付 p.643、奥付裏広告pp.646-647 |

| 収録内容 | 走れ、走りつづけよpp.7-42 /生(い)け贄(にえ)男(おとこ)は必要かpp.43-72 /狩猟で暮したわれらの先祖pp.73-125 /核時代の森の隠遁者(いんとんしゃ) pp.127-152 /父よ、あなたはどこへ行くのか?pp.153-190 /われらの狂気を生き延びる道を教えよpp.191-224 /みずから我が涙をぬぐいたまう日pp.225-295/月の男(ムーン・マン) pp.297-362 /水死 pp.363-587 /なぜ詩でなく小説を書くか、というプロローグと四つの詩のごときもの pp.588-593 /二つの中篇をむすぶ作家のノート pp.594-595 |

| 帯 | 〈表〉ノーベル文学賞作家、生涯のテーマのひとつ/早世した父の謎と父性/天皇制からの自由/「父親的なものというのは、僕には神秘主義的にいえば天皇制そのものにつながっています。政治体制的にいえば中央にある国家と結びついている」(著者)/〈父と天皇制〉 〈裏〉大江さんのデビューによって、当時、いかに多くの小説家志望の青年たちが、その夢を断念したことか。——こんな “伝説 ”が、私が出版業界に足を踏み入れた頃には、年長の編集者によってまだよく語られていて、実際に、自分こそはそうだという人にも会ったことがある。 それは、決して大袈裟な話ではないだろう。同時代人ではない私にせよ、彼らを失意のどん底に突き落とした大江さんの初期作品を読むと、その圧倒的な才能にすっかり自信喪失したもので、今読み返しても、溜息が漏れるばかりである。 傑出した小説家は、近代以降の日本の文学史に何人もいるが、小説というのは、こういう人こそが書くべきなのだということを、大江さんほど痛感させる小説家はいないように思う。——平野啓一郎/群像リレーエッセイ「私と大江健三郎」=「『否定性』と『私ら』」より/講談社創業 110 周年記念企画 |

| 装幀 | 鈴木成一デザイン室 |

| 定価 | 5800円 |

| 備考 | - |