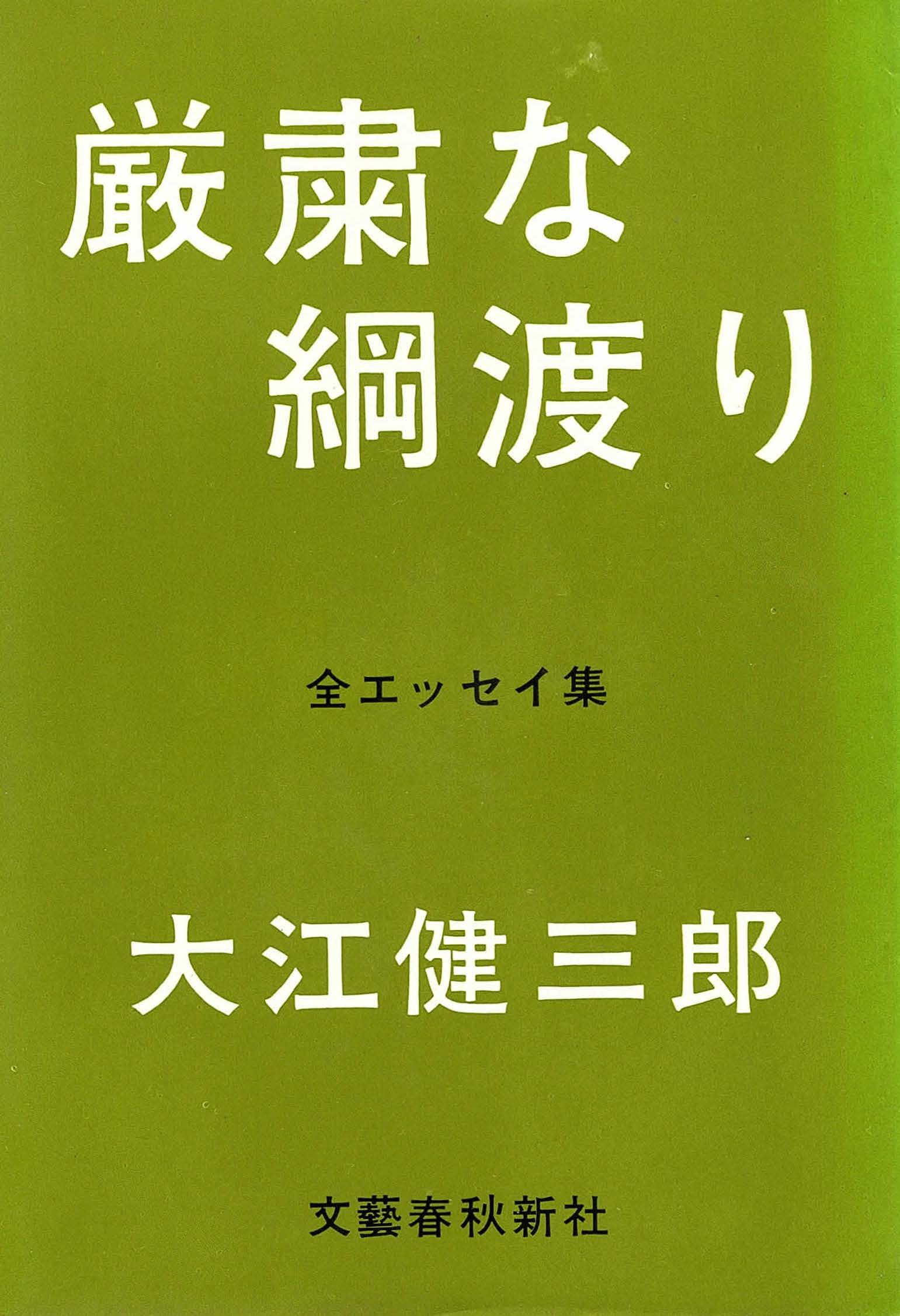

『厳粛な綱渡り―全エッセイ集』

書籍情報

| 書籍ID | b203 |

|---|---|

| 著者名 | 大江健三郎 |

| 出版者 | 文藝春秋新社 |

| 出版年月日 | 1965(昭和40)年3月1日 |

| 頁数、判型 | 514頁、四六判 |

| 構成 | 本扉、目次 pp.1-8、中扉、「*この本全体のための最初のノート」(大江健三郎、初出)pp.11-14、本文 pp.15-507、「*この本全体のための最後のノート」(大江健三郎、初出)pp.508-509、奥 付 p.511 |

| 収録内容 | 第一部《戦後世代のイメージ》といちばんはじめの 29 篇のコラムpp.15-85 /*第一部のためのノートpp.17-18(初出) /*《戦後世代のイメージ》pp.19-39(「週刊朝日」昭 34.1.4-2.22「無分別ざかり(1) - (8)」)/徒弟修業中の作家 pp.40-42(「朝日新聞」昭 33.2.2「回顧一年―これからどうする―」) /犬の生死と文壇と pp.42-45(「日本読書新聞」昭 33.3.31) /伝統と文学 pp.46-48(「読売新聞夕刊」昭 33.5.30) /初めはこう考えた pp.48-50(「朝日新聞」昭 33.7.23) /批評家と若い作家 pp.50-52(「朝日新聞」昭 35.1.6) /匿名の精神を非難するpp.53-54(「東京新聞夕刊」昭 33.12.25) /影響だらけと深淵pp.55-56(「群像」昭 33.9) /新・戦後派の心pp.56-58(「朝日新聞」昭 34.1.4「僕らは新・戦後派」) /二十歳の日本人pp.58-61(「読売新聞夕刊」昭 35.1.15「20歳の日本人」) /現場の教師たちへの拍手pp.61-63(不詳) /売国的と愛国的pp.64-65(不詳) /人殺したちの中の一人pp.65-70(「週刊朝日別冊 灯下・お楽しみ読本」昭和33 11 .1 ) /北京の青年たちpp.71-73(「毎日新聞」昭 35.6.29「北京の青年」)/フランスの若い人たち pp.74-75(不詳) /奉安殿と養雛温室 p.76(「週刊朝日」昭 35.6.5)/警官になった弟の肖像 p.77(不詳) / 59 年型の日常生活/ストライキ pp.78(「毎日新聞夕刊」昭 33.6.4)、子供の取引pp.78-79(「毎日新聞夕刊」昭 33.6.11)、半裸の娘たちp.79(「毎日新聞夕刊」昭 33.6.18)、女優と防衛大生 pp.79-80(「毎日新聞夕刊」昭 33.6.25)、おとなのむずかり pp.80-81(「毎日新聞夕刊」昭 33.7.2)、めさきの問題 p.81(「毎日新聞夕刊」昭33.7.9)、芸術家だらけpp.81-82(「毎日新聞夕刊」昭 33.7.16)、パリマッチ誌p.82(「毎日新聞夕刊」昭 33.7.23)、家庭教師pp.82-83(「毎日新聞夕刊」昭 33.7.30)、署名pp.83-84(「毎日新聞夕刊」昭 33.8.6)、おかしな災難p.84(「毎日新聞夕刊」昭 33.8.13)、人気pp.84-85(「毎日新聞夕刊」昭 33.8.20)、憂々帳p.85(「毎日新聞夕刊」昭 33.8.27) //第二部 強権に確執をかもす志 pp.87-151 /*第二部のためのノート pp.89-90(初出) /民主主義は踏みにじられたpp.91-93(「サンデー毎日」昭 35.6.5「民主主義の怒り」) /ふたつの六月の間pp.93-95(不詳)/いつまでもむごたらしい死者pp.96-97(「日本読書新聞」、昭 36.6.12) /*強権に確執をかもす志pp.97-101(「世界」昭 36.7) /戦後青年の日本復帰pp.102-113(「中央公論」昭 35.9) / 一九六〇年代の赤毛布pp.114-117(不詳) /旅行カバンのなかの未来イメージpp.118-121(「週刊読書人」昭 37.2.12) /*ぼく自身のなかの戦争 pp.122-131(「中央公論」昭 38.3) /*戦後世代と憲法pp.132-136(「朝日新聞」昭 39.7.16-18「戦後世代と憲法」(上)-(下)) /*憲法についての個人的な体験 (講演)pp.137-151(不詳) //第三部 文学とはなにか?pp.153-224 /*第三部のためのノート pp.155-156(初出) /* ”分別ざかり ”のイメージについて pp.157- 170(初出) /*私小説についてpp.171-178(「群像」昭 36.9) /*戦後文学をどう受けとめたかpp.179-186(「群像」昭 38.2) /困難の感覚ということpp.187-194(「文学」昭 38.11「困難の感覚について」) /*文学における民族性の表現pp.195-206(「文学」昭 37.7) /*反逆的なモラリスト=ノーマン・メイラーpp.207-214(「朝日ジャーナル」昭 38.11.10「ノーマン・メイラー―反逆者のモラル―」) /*飢えて死ぬ子供の前で文学は有効か?pp.215-224(「朝日ジャーナル」昭 39.8.2) //第四部 性的なるもの pp.225-270 /*第四部のためのノート pp.227-228(初出) /*われらの性の世界pp.229-237(「群像」昭 34.12) /性の奇怪さと異常と危険pp.238-242(不詳) /*《われらの時代》とぼく自身 pp.243-246(新潮文庫『われらの時代』昭 38.6.30) /結婚および死pp.247-255(「新潮」昭 35.7) /性犯罪者への挨拶pp.256-258(「新潮」昭 37.5「性犯罪への関心」) /廿世紀小説の性 pp.259-262(「文学界」昭 37.11) /*現代文学と性pp.263-268(「東京新聞夕刊」昭 38.5.30-6.1「現代文学と性」(上)-(下)) /性のゆがみと文学pp.269-270(「朝日新聞」昭 38.2.3「「生のゆがみ」と文学」) //第五部 ぼくはルポルタージュを作家修行とみなすpp.271-365 /*第五部のためのノートpp.273-274(初出) /*独立十年の縮図―内灘 pp.275-281(「朝日ジャーナル」昭 37.5.6「内灘―独立十年の縮図―」) /維新以後三代目の印象―郡山pp.282-288(「朝日ジャーナル」昭 37.7.8「郡山―三代目の意欲―」) /新旧・二つの顔―倉吉pp.289-295(「朝日ジャーナル」昭 37.12.23「倉吉― 新旧・二つの顔―」) /*失業に悩む旧軍港―呉pp.296-302(「朝日ジャーナル」昭 38.6.16「呉―失業に悩む旧軍港―」) /イタコとの対話―恐山 pp.303-308(「週刊朝日」昭 39.8.21「恐山」) /*今日の軍港―横須賀 pp.309-321(「世界」昭 37.10「今日の軍港―基地横須賀―」) /*プラットフォームの娘たち―鉄道弘済会pp.322-334(「世界」昭 36.3「鉄道弘済会の娘たち」) /*アジア・アフリカ 人間の会議 pp.335-343(「世界」昭 36.6) /*未来につながる教室―群馬県島小学校 pp.344-355(「文藝春秋」昭 37.7) /*少年たちの非行のエネルギーは抹殺されるべきものか?―少年非行問題pp.356-365(「朝日ジャーナル」昭 39.4.26「つみとられる若いエネルギー」) //第六部 クラナッハ論と芸術およびジャーナリズムにかかわる 48 篇のコラム pp.367-507 /*第六部のためのノート pp.369-370(初出) /*今日のクラナッハ pp.371-380(「芸術新潮」昭 37.4) /演劇と映画をめぐるコラム pp.381-398 /ニコラ・バターユという天才 pp.381-386(「芸術新潮」昭 37.2) /ウェスカアの描写力 pp.387- 389(不詳) /マリリン・モンローの世界pp.390-392(「群像」昭 38.10「エロティスムの怪物―マリリン・モンローの世界―」) /審判pp.392-396(「映画芸術」昭 38.11.1「まじめな審判とふまじめな審判」) /地球は青かったpp.396-398(「毎日新聞」昭 37.3.26「もう一つの別の地球人―映画「地球は青かった」拝見―」) /音楽をめぐるコラム pp.399-414 /モダンジャズとぼく自身 pp.399-403(不詳) /アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズpp.404-405(不詳) /カウント・ベイシーpp.405-407(不詳) /抵抗するジャズpp.407-408(不詳)/わが最上の音楽家・武満徹pp.409-410(不詳) /《弦楽のためのレクイエム》というレコードpp.411-412(「朝日新聞夕刊」昭 39.7.14「出会う悲嘆の声―武満徹「弦楽のためのレクイエム」―」) /ショパンの生家pp.412-414(不詳) /展覧会をめぐるコラムpp.415-425 /岡本太郎の王位請求pp.415-418(「毎日新聞夕刊」昭 39.1.17) /サハラ先史壁画pp.418-420(「朝日ジャーナル」昭 39.3.22「現代への挨拶」) /ダリpp.420-422(「毎日新聞夕刊」昭 39.9.29「美しくユーモラスなダリ」) /土門拳のヒロシマ pp.422-425(「新潮」昭 35.2) /小説家 の内部についてのコラムpp.426-454 /《小説とはなにか?》pp.426-428(「文学界」昭 39.3) /絶望的な困難pp.428-429(「群像」昭 39.8) /危険の感覚pp.430-432(「新潮」昭 38.8) /難解さのすすめpp.433-434(「文学界」昭 38.10) /ぼく自身のための劇場pp.435-437(「新潮」昭 39.6) /「犬の検問所」の幻影 pp.438-439(「東京新聞夕刊」昭 37.4.13) /わが小説pp.439-440(「朝日新聞」昭 37.3.9「いちばん幸福な作品―「芽むしり仔撃ち」―」) /対話と自己告白 pp.441-443(「新潮」昭 38.4) /最初の詩 pp.444-446(「群像」昭 36.10) /ぼくの戦争文学pp.446-448(「読売新聞夕刊」昭 39.8.14「 ”少国民 ”の体験から―「飼育」―」) /ぼくの小説作法pp.448-450(「毎日新聞」昭 39.8.30) /小説家の無意識pp.450-453(「新潮」昭39.11) /芥川・直木賞展pp.453-454(「毎日新聞夕刊」昭 39.7.30) /作家たちをめぐるコラムpp.455-477 /ラブレーpp.455-459(「週刊読書人」昭 39.4.6) /オーデンpp.459-461(「朝日新聞」昭 38.7.28) /ロレンス pp.461-463(不詳) /永井荷風 pp.464-467(「岩波書店『荷風全集 16』月報 14」昭 39.1.13「啓蒙的な荷風」) /芥川龍之介 pp.467-469(「『筑摩現代文学大系 24』月報 3」昭 50.6.20「芥川の『老年』」) /ドストエフスキー pp.470-472(「筑摩書房『ドストエフスキー全集 7』月報 4」昭 38.4.30「ボールドウィンとドストエフスキー― 白痴をめぐって―」) /ガスカル pp.473-474(「『世界短篇文学全集 7』月報 1」昭 37.10.30「ガスカルのイメージ」) /ノーマン・メイラー pp.475-477(不詳) /ジャーナリスッティックなコラム pp.478-507 /文化的鎖国のすすめ pp.478-479(「朝日新聞」昭 39.9.2「文化的鎖 国のすすめまたは自衛する石庭の教訓」) /オリンピックと踏み絵 pp.480-482(「サンケイ新聞」昭 39.10.4「この百年のわれら日本人―オリンピックと踏み絵―」) /風変りな連中pp.482-485(「新潮」昭 38.7) / 62 年型の日常生活pp.485-489/ネズミの冒険pp.485-486(不詳)、個人経営の原爆pp.486-487(不詳)、ニッポン政治プロレスpp.487-488(不詳)、62 年タイプの思い出pp.488-489(不詳) /象か気どり屋のネズミかpp.489-492(不詳) /善き若者たちの危険pp.493-494(「毎日新聞」昭 39.1.9「善き若者たちこそ危険―今日の青春像について―」) / 日本の男が女性化したという説についてpp.495-501(「文藝春秋」昭 39.10「家庭でなぜ男が弱くなったのか」) /*日本に愛想づかしする権利pp.502-507(「サンデー毎日」昭 40.1.10) |

| 帯 | - |

| 装幀 | 茂木一男 |

| 定価 | 600円 |

| 備考 | - |